こんにちは、高田です。

今回は「ウェビナー×アバター」のお話です。

先週行ったウェビナーで自身が「アバター」として登壇。

自分自身としては、「BtoBウェビナーのアバター登壇は、結構ありなのでは?」という結論になりました。

そこで、そもそも私がなぜアバターで登壇したのか、「アバターはあり」と感じた理由、実際の参加者・社内・SNSなどの声をお知らせしたいと思います。

リモートワークの中で、自社ウェビナーのMCとして参加

先日、自社が開催した企業担当者様向けウェビナーにMCとして参加し、現場担当者とウェビナーを行いました。

ウェビナーアンケートについては、おかげさまで多くの方からご好評を頂きました。

(短期スポット求人を上手に活用する方法のウェビナーだったのですが、そちらのコンテンツ自体もそのうちどこかでUPしたいと考えています)

今回のウェビナーで、自身はアバターとして参加

実は今回のウェビナーで、自分自身は「アバター(バーチャルキャラクター)」として参加。

アバターとは、本人の代わりに画面上で動いてくれるキャラクターのこと。

ウェビナー時には、予め準備しておいたキャラクターが登場し、自分の代わりに動いたり表情を作ったりしてくれました。

そもそもなぜアバターで参加してみようと思ったのか?

以前行った業務委託セミナーでアバターを登場させたところ大好評だった

以前、ユウクリの別ウェビナーで、「動画の種類と外注方法」という、業務委託の勉強会セミナーを行ったことがありました。

その際に講師役の社員が、ふとした遊び心から自分の代わりにアバター登場させ、Vtuberを実演で説明してみたのです。

これが予想外に反響をいただくことになりました。

本格的にアバターを使用してみたら印象は変わるのだろうか?

ウェビナー内の質問タイムや、ウェビナー後アンケートのフリーコメントなどにおいて、複数の方から言及・質問いただいたアバター。

一部の方には反応が良かったことは確かだけれど、他の方はどうなのだろうか?

そもそもBtoBのウェビナーにおいて、果たしてアバターを登場させることが好意的に受け取られるのか?

企業ウェビナーで使うことを考えると、こういったことが気になります。

そうだ、ウェビナー参加者に、アバターのアンケートをしてみよう。

こういった流れから参加者用のアンケートにアバターの設問を盛り込み、再度ウェビナーにアバターを登壇させることになったのでした。

個人的にこっそりと期待していたこと

実は、自分はすぐに緊張するタイプ。

久しぶりのセミナー関連登壇ということもあり、開催決定段階からドキドキがとまりません。

ウェビナーなので、実際の会場で話すより気楽ではある。

一方でオンラインといえども、発表ごとは大の苦手です。

こんな自分自身が「実写→アバター」にするとなにかが変わるのか?ということも気になっていました。

やってみてわかった効果は?

zoomのウェビナーで録画した場合、zoomの設定次第ではアバター(登壇者)つきのものと資料だけのものを別々に録画することができます。

それぞれを見比べてみた結果、「アバターのウェビナーって、結構ありな気がする」という思いが強まることに。

動きがあると目がいきやすい

そもそも「画面上は資料だけ」というパターンと、「画面上に資料+話し手となる人が入っている」では、「話し手が入っている」方が明らかに注目度がUPしました。

私自身も他社開催のウェビナーに参加することがよくありますが、資料だけを共有しながら説明しているものはどうも単調・・・。

思い返してみると語り手の話がよっぽど面白いか、ものすごく興味深い内容でもない限り、開催者には非常に申し訳ないと思いつつ、なにか別の仕事もしながら閲覧・・・ということも多くあります。

ただ別の作業をしていても、資料上のアニメーション、画面の切り替えなど「ちょっと動くなにか」があると、ウェビナーの画面に目がいくようになります。

動くものが人であれば、それだけで注目度はあがります。

そういう点で、ウェビナー資料を背景として人を入れるのは有りだと思います。

画面が華やかになる

アバターであれば、表情や動きは生身の人間よりオーバーになります。

頷いている、笑っている、困っている、共感している・・・など、表情がくるくると変わって分かりやすいです。

重要な部分が判断しやすくなり、資料の方に自然に興味がわくように感じました。

見ているだけで癒やされるので、画面を見つめている時間が長いことに気づきました。

容姿や表情に自信がなくても関係なし

アバターを使用すると、自分の容姿や髪型、服装に自信がなくても全く問題ありません。

寝癖、怪我、などがあったとしても見えることはありません。

人が誰かの話を聞く場合、「見た目」は重要です。

もし実写であれば、登壇する方の風貌や服装、姿勢などがセミナー全体の印象に影響します。

アバターは少なくとも嫌悪感を持たれることがないようにデザインされています。

アバターを使って話すことで、好感度があがりつつマイナスの部分が軽減されるように感じました。

リアクションを大きくせざるをえないため、緊張感が下がり、普段より平常心でいられる気がした

アバターを使うと、「いろんな表情をオーバーに行わなければ」という意識が強くなります。

自分の表情がどうなっているかがアバターを通してわかるためなのでしょう。

ただでさえオーバーリアクション気味のアバター。動きが減るとすぐわかります。

そうなると、「もっと動きが無いとダメだな」と自分で気付けるため、意識的に表情豊かに動く努力ができます。

そして表情豊かに動くことに意識すると集中するため、緊張感が薄まる効果があることを身を持って実感しました。

もし緊張をしたままだった場合、硬い表情・こわばりがち・前かがみの姿勢、挙動不審などになるかもしれません。

しかしアバターであれば、そんな場合であったとしてもある程度見栄えがするので悪印象にはなりにくく感じます。

周りの反応は?

お客様の声'(アンケートより)

視聴者のほぼ全員が「普段より注目する」と回答。

「かなり注目した」が半数以上、ついで「少し注目した」。

「変わらない」と答えた人が1、「普段より気が散る」と答えた人は0。

「アバターがある方が良い」という反応が7割以上でした。

SNSにアバターを載せてみたところ反応が普段の倍

まだまだバーチャルキャラクターの登場というのは目新しいのか、注目されたようです。

見てくれた人からは、下記のようなコメントが有りました。

・ファシリテーターがアバターだったらちょっとほっこりしますね

・単純に面白そう!

そして商談も・・・!

当日は質問が9件ほど入る大盛況となりました。

そしてアバターに好意的な反応を頂いた方々の中から、具体的な商談を検討したいというお話がありました。

ウェビナー自体の内容に興味を持っていただかないと商談にはなりませんが、アバターが興味を持ってもらう一つの後押しになったのではないかと感じます。

リモートワークでのウェビナーで、「アバターの使用」は有効かもしれない

自分自身としては、上記の結論となりました。

上手に使用すれば、活用の幅がいろいろとありそうです。

ただしシーンは選びます。

TPOを間違うと大ひんしゅくになりそうですので、見極めが重要です(笑)。

また講演者自体を売りにするような場合、たとえばその後自分自身をコンサルタントとして信頼してもらいたい・売り込みたい!という場合などは、もちろん本人が登壇したほうが良いと思います。

ところでこのデータは実際、どうやって作ったのか?

社内制作+外注クリエイターとの共同作業

複数の人の手を経て、私のところにアバターが届きました。

以前、パートナーのイラストレーターさんが改変OKな素材イラストとして作ってくださったもの。

・キャラクター

イラストを社内のクリエイターが改変しました。

企業発信のウェビナーのため奇抜なことはしなかったと言いつつ、「ユウクリ」なので栗を帽子にしたのだそうです(笑)。

(なお、イラストを元におまかせでご依頼しており、モデルは私ではありません)

・動き

動画クリエイターにお願いして、Live2Dを駆使して制作。

キャラクターの画像をもとにパーツごとに素材をつくり、組み立てていただきました。

今回は予算・時間の関係で手の動きは無しにしてあります。

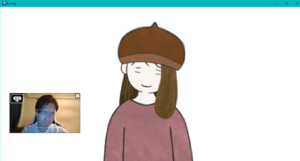

実際の動作はこうなっている

「Steam」というサービスからインストールした、「FaceRig」というアプリでカメラ連動させて動かします。

「FaceRig」上で細かな調整ができるので、そちらで話し手の特徴に合わせて、顔のパーツや表情等の微調整をしていきます。

左右の目や眉それぞれで異なる調整になりますので、左右対称ではない人や斜視の人でも大丈夫そうです。

ただ、細かくやろうとした場合は少し面倒くさいです。

連動すると元画像の人間側の目が赤くなるなど、ちょっと怖いですね…。

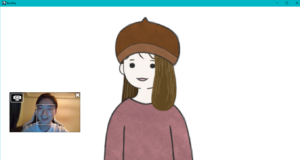

連動している様子はこんなかんじです。

※こちらのモデルは社内の木下です。

キャラクターづくりで注意すべき点

大きく2つありました。

登壇者とキャラはできるだけ雰囲気を合わせたほうがいい

少なくとも、声と性別は合わせたほうが良さそうです。

男性社員が話しながらこのキャラクターを動かしているときはかなりシュールでした(笑)

作成するアバターの動きは、大げさなくらいが丁度いい。

社内の振り返りで出たのは「動きはもっと大げさなくらいが丁度いいと思う」という意見。

確かに話が上手な講師の方は、表情がくるくる動いて身振り手振りが多くあるような、見ていて飽きない人も多いですもんね。

もともとの設定で大げさに表情が変わるように作るのはもちろん、ウェビナー時には登壇者も大げさなくらいに動いたり表情を作ったほうがよいと感じました。

ウェビナーで使えそうな動きや表情

今回は対談だったということも有りますが、特に下記のような表情が大げさに出せると汎用性があっていいなと感じました。

・爆笑する・微笑む・苦笑いする

・驚く

・悲しむ

・「ほうほう」「なるほど」という相槌をする

・手を動かす

例)

ただし準備は結構、面倒くさい

表情を細かく出そうとした場合には、時間と手間が非常にかかります。

リアルの顔に連動した表情を作るためには、単に目や眉のパーツを動かせばいいというわけではないのです。

まぶた、筋肉など、普段のイラストでは気にしないような部分まで作り込みが必要となります。

こういった一つ一つのパーツを作って、さらにそれらの動きを少しずつ微調整していくため、非常に手間ひまがかかります。

慣れない人が他の仕事をしながら片手間で制作する、というのは非常に大変です。

絵心、画面操作スキル、細かな精神力と時間が必要になるため、自分でつくるより、さっさと得意な誰かに外注したほうが幸せになると思いました。

かなり重要な注意点:商用で使えるかどうかの確認は必須

なお、もしウェビナーでアバターををする際には、絶対に抑えておくべき重要な注意事項があります。

特に「参加費や配信料等で金銭が発生するウェビナー」においては、必ず規約を確認したほうがよさそうです。

Live2D(アバターデータの作成用ソフト)の商用利用

・「1000万円以上の売上」がある法人の場合はプロ版のライセンスが必要です

(¥10,582(税込)/月・年間¥60,456~¥72,600)。

・プロ版のソフトで書き出されたデータを、法人がFaceRig等で利用することは可能です。

(「許諾期間中に、同契約書に基いてその使用権を正しく使って出力されたファイルについては、ご自由にご利用ください。」と記載されています。)

※自分で制作したい場合、Live2Dの購入は必須です。

FaceRigの商用利用

ウェビナー開催時には、登壇者のPC内に「FaceRig」のインストールが必要となります。

Free版は主に個人用で使用するためのもので2000円もかからないのですが、広告収益や法人の種類などで、どのライセンスを使うかが変わってきます。

○特定の法人としての利用

⇒法人の場合、『FaceRigPro』の購入が必要な場合がほとんどです。

⇒規約

※営利の絡まない学校法人の場合や小規模事業者、社内使用に限るような場合は、Free,Proでいけるものもあるかもしれません(要確認)

○通常の法人及び商用でFaceRig用データや、データを使用して作成されたコンテンツを販売したい場合について

『FaceRig Studio with Live2D』が必要です。

詳細:(Live2D公式サイトのお知らせ)

⇒ https://www.live2d.jp/news/facerigstudio-newlicense/

Proで8000円台、studioの場合は規模や使用用途等によって金額はかなり変わってきます。

いずれにせよ法人の場合細かい規約があるので、規約に目を通すことをおすすめします。

キャラクターの改変・商用利用

キャラクターを制作した方との契約によります。

商用OKの無料素材サイトのデータを使用する場合、規約を必ず確認する必要があります。

「二次配布することはNG」となっているケースが多くありますのでご注意ください。

オリジナルキャラクターを利用することをおすすめします。

まとめ

ウェビナーでアバターを使うことは有効ですが、制作は結構大変です。

また単発でデータを作ろうとした場合、ソフトなどの費用が非常に高価になりがちです。

(今回は2Dでしたが、3Dの立体的な表現をしようとすると、さらに大変になります)。

単発で制作する場合は、ライセンスを購入している方にお願いする方が、費用と手間を考えると安くすむと考えられます。

ユウクリでも業務委託で相談可能

ユウクリでは多くのクリエイターが登録しており、イラストやキャラクターづくり、素材データづくり、実際の動きまで対応することができます。

もしご興味がある方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。

【営業資料/LP】ツールの見直し・内容変更で成果が変わる!具体事例をご紹介★営業資料編★

【業務委託】:ニーズの高まるBtoB動画の制作事例

お問い合わせはこちらから

業務委託の他、社員採用や派遣でも取り扱いがございますので、状況に合わせて柔軟なご提案が可能です。

ご相談など、下記までお気軽に問い合わせください。

▽お電話・メールのお問い合わせ▽

株式会社ユウクリ / 人材コンサルティング事業部

tel:03-6712-7970

mail:kyujin@y-create.co.jp

▽フォームからのお問い合わせ▽

求人の相談や依頼はこちらから

▶ ユウクリの「業務委託サービス」のご案内

▶ 「業務委託サービス活用事例」をもっと読む

▶ 「活用事例インタビュー」をもっと読む