2019年4月に施行される「働き方改革関連法」の中に、「年次有給休暇の取得義務化」が盛り込まれました。「有給休暇って、実はなかなか取れない…」という人にとっては「休むことが義務!」なんて嬉しい法案のようにも聞こえます。ただ、納期や締め切りにまつわる残業や休日出勤が多めのクリエイティブ業界にとって、救世主となるのでしょうか。具体的な運用規定と期待される効果、起こりうる問題点などについて考えてみます。

■法改正における具体的な内容とは?

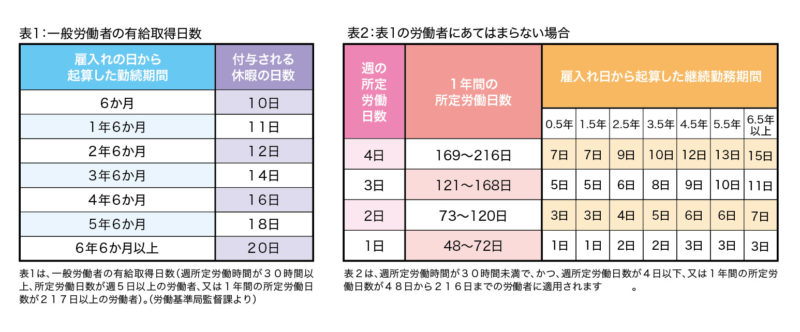

「労働基準法」では、雇用日から6カ月が経過した週5日働いている労働者に対して、年10日の有給休暇を付与することが義務づけられています。この日数は1年経過するごとに1~2日ずつ増えていき、6年6カ月以上が経過した労働者は、年20日の有給休暇を取得することができます。

また、案外知らない人も多いのですが、この有給休暇制度は週4日以下で働く「パートタイム労働者」にも適用されます。週の所定労働日数によって取得できる有給休暇日数は違ってきますが、週1日のパートタイム勤務でも、勤続年数によって年1~3日の有給休暇を取得することができます。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html?_fsi=qjG381pJ

そして、その中でも「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」については、今回の改正により、最低でも年5日の有給休暇取得が「義務」づけられることになったのです。

具体的には、

1. 勤続年数6ヶ月以上の正社員、またはフルタイムの契約社員

2. 勤続年数3年半以上の、週4日勤務のパート社員

3. 勤続年数5年半以上の、週3日勤務のパート社員

がこの制度の対象となります。

対象者となる社員が有給休暇の消化日数が5日未満の場合は、「企業側が休暇日を指定」し有給休暇を取らせなければなりません。つまり、社員に有給休暇を年に5日未満しか取っていない人がいた場合は、会社側から「この日は休んでください」と強制しなければいけなくなります。

■会社が休業日を指定する「計画的付与」

全従業員が毎年5日以上の有給休暇を取っていれば問題ありませんが、実際にはその取得率には大きなばらつきがあります。

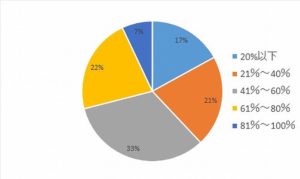

HR総研(ProFuture株式会社)が2016年10月に行ったアンケート調査(インターネット調査/上場および未上場企業252社の人事責任者・担当者対象)によれば、有給休暇の平均取得率が41~60%と回答した企業は33%、一方で20%以下と回答した企業が17%に上るなど、取得率には大きな差があります。

出典:「HR総研」アンケート「2015年度の従業員の平均年次有給休暇取得率」

有給休暇の取得義務化によって、企業は取得日数が5日未満の従業員に対して、強制的に休暇を取らせることが必要になります。各従業員の有休取得日数をチェックし、5日未満の従業員に対して取得を促すといった対応ができれば理想的ですが、ひとりひとりの有給実績と今後の取得可能性などを個別対応をするのは、現実的にはなかなか難しいでしょう。

そこで、企業が日にちを定めて強制的に休ませる「計画的付与」という制度を導入する会社が増える可能性があります。

例えば、以下のような方式が考えられます。

1. 事業場全体の休業による一斉付与方式(業務の閑散期や連休の谷間などを会社独自の休業日とし、強制的に有給消化させる)

2. チームごとの交代制付与方式(従業員をグループわけし、日にちを決めて交代で休ませる)

3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式(個人の希望により、あらかじめ年休日を決めて、計画的に休ませる)

■「一斉付与方式」の問題点

一斉付与方式の場合、「会社が一律で休暇を決めてくれれば、気兼ねなく休める!」という人もいるでしょう。メーカーの工場などであれば、一斉休暇の制度も導入しやすそうです。

しかし、クリエイティブ企業の場合においては、クライアントやプロジェクトごとにスケジュールや繁忙期が異なり、同じ社内でもばらつきがあります。

にもかかわらず、有給休暇の「一斉付与」が実施されてしまうと、大事なプレゼンや納期直前に休暇を取らなければならない事態になりかねません。その分の仕事を残業・休日出勤で補うことになれば本末転倒です。

幼い子どもをもつ働くママ社員の場合はさらに深刻です。

保育園や学校の行事に参加したり、子どもの急な発熱や体調不良に対応すべく有給を活用しているママクリエイターも多いはず。その貴重な有給が、会社都合で計画的付与で消化されてしまうと必要な休みを取りづらくなってしまいます。

会社によっては、「半休」や「時間休」の制度を設けているところもあるでしょう。1日分の休暇を複数回にわけて使えるため、保育園や学校からの急な呼び出しなどに対応する際にも重宝しますが、「計画的付与」になってしまうとそういった個々人への配慮は難しくなってしまうかもしれません。

■各社ごとの状況に応じた検討が必要

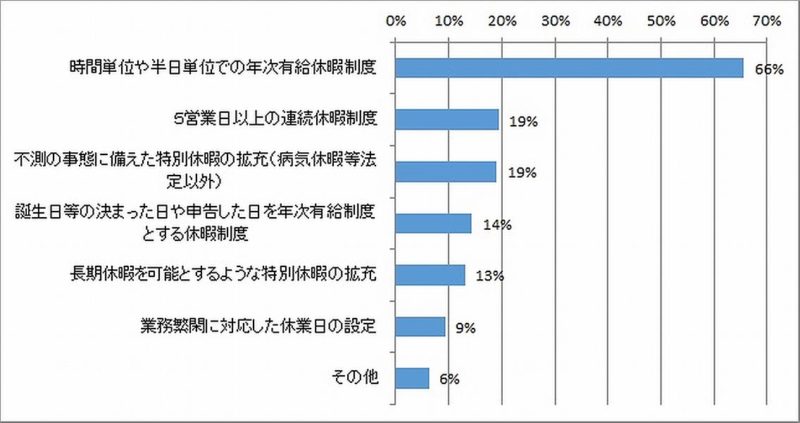

先に挙げたHR総研のアンケート調査では、有給取得推進のためにどのような取り組みを行っているかについても調査しています。これを見ると、「時間単位や半日単位での年次有給休暇制度」、「5営業日以上の連続休暇制度」、「不測の事態に備えた特別休暇の拡充」など、各社がいろいろな工夫で対応していることがわかります。

出典:「HR総研」アンケート

また、「3営業日は計画付与」とし、残り2日については別の方法で有給取得の推進をするなど、複数の方法を組み合わせて対策を進めている企業もあります。

一斉での計画的付与は、確かに管理上では効率的です。しかしながら、前述のような問題点があるのも確かです。その他の「計画付与」にしても、各社の状況・体制次第という面があります。

各社によって、社員の状況や業務の繁忙期などが異なります。社員メンバーの状況などを踏まえ、どのような方法が有給取得の推進と社員の満足度、業務への悪影響の防止に役立つのか検討する必要がありそうです。