こんにちは。クリエイターワークス研究所(CWL)のまるこです。

今回は、2022年6月15日にCWLのウェビナーにご登壇いただいたnanocolor川端康介さんに、オンラインにてインタビューをさせていただきました!

ウェビナーでは、デザインやWebマーケティングにおけるロジックやノウハウを丁寧に分かりやすくお話しいただきましたが、今回のインタビューでは、川端さんのデザインに対する考えや、起業してから事業を継続させるためのポイント、さらには、一緒に働きたい人、現在のお仕事について…などなど、盛りだくさんのお話を伺いました。

本当なら直接お会いしてお話を伺いたいところでしたが(涙)、オンラインで2時間30分にも及んだインタビューでは、「ウェビナーができちゃうんじゃないか…?」と思うくらい、勉強になるお話をたくさんお聞きできたので、その濃い内容を4回に分けて連載していきます!

デザイナーさんはもちろんのこと、フリーランスや起業を検討されている方にも参考になると思いますので、ぜひお読みください。

連載1回目は、川端さんが実践した独特なデザインスキルの習得方法についてのお話です。

徹底的に好きなデザインを模写する

― まるこ

クリエイターといえば、「制作会社→独立」というのがキャリアアップの王道かと思いますが、川端さんは独学でデザインを学んで制作会社を起業されたというご経歴をお持ちです。10年以上前で、今のようにYouTubeで学ぶといった環境もあまりなかった当時、どのようにしてデザインを身につけていかれたのですか?

― 川端さん

当時はPhotoshopやIllustratorの本すら読んだことがないレベルでした(笑)。

僕は最初にECサイトのスタートアップ企業に勤めていたんですが、あるとき会社にPhotoshopの本が1冊バーンと置いてあって。それを見たときに、デザインってPhotoshopを開けば作れるんだ!と、遊べるおもちゃのように見えたんですよね。

― まるこ

え!おもちゃですか!

― 川端さん

はい。本には「こうやったらこういうことができますよ」という使い方が書いてありますけど、僕自身は使い方を知りたいというよりは、「これを使いこなして、どんなデザインを作り、何を表現するのか」が重要で。

当時はインハウスデザイナーの統括責任者のような立場だったので、他社のLPやWebサイトを見てイイものがあると「こんなの作りたい!」とよく思っていました。

でもそれを実現するために当時の僕ができることって、本当にマネするしかないんですよ。

なんとなく似たものを作るんじゃなくて、もう徹底的に模写する。それを繰り返していましたね。

まるごとパクるのは良くないんですけど、直接的な競合商品ではないWebサイトの表現を見てイイと思ったら、商品やコピーを変えてすぐマネて作ってみる。

それを続けていくうちに「こういう表現をするには、こういう技術が必要」というのが分かってくるんですよね。

でも後になって当時のやり方を振り返ってみると、デザインは作れていても、Photoshopの使い方のテクニックは圧倒的に未熟でした。その頃僕はパス抜きを消しゴムでやってたんです。そんなレベルだったんですよ(笑)。

― まるこ

そうだったんですか!

― 川端さん

デザインを勉強するというときに、皆さん「パスの抜き方を勉強しよう」みたいなテクニックを覚える感じになりがちですよね。

でも僕にとってはパスを抜くことがゴールではなくて、売れるサイトを作ることがゴールなので、その違いはKPIとKGI、通過点の目標と最終目標の違いみたいなものかも知れません。

当時の僕には「自社商品を売る」という強い使命があって、そのためには世の中にいっぱいある、売れるためのお手本とゴールを身につけたいというのがありました。

世の中に出ているものは、依頼主からすると正解の1つだと思うんですよね。

例えば大手メーカーさんのキャンペーンサイトなんかは、「大手がこれでOKだ!」と言ってお金を出している基準点の高いスタンダードなお手本と言えるわけです。

だからそれを自分でマネて再現できる技術が身に付くと、その業界のスタンダードが理解できるというレベルには一旦いけると思っています。

ただその後、それ以上のデザインを作れるか、それ以上クリエイティブなものを生み出せるかどうかはまた別ですけどもね。

僕はそれ以上のすごいクリエイティブを作れるような、いわゆるスターデザイナーのような位置に行こうとは全然思ってなかったし、できないと諦めてたので。

― まるこ

自らそこではないと判断されていたんですね?

― 川端さん

はい。それはもう美大とかそうところに行っている人の方が長けてるんだろうなと思いましたし、それなら勝負をするところも変える、という感じですね。

― まるこ

改めて川端さんのキャリアを振り返らせていただくと、元々デザイナーという出発点ではなくて、商品を売る側だったからこそ観点がまるで違って、面白いなと思いますね。

不安やプレッシャーと闘いながら作る

― まるこ

そうやって独学でデザインスキルを習得された後、制作会社nanocolorを立ち上げたのですね。

― 川端さん

そうです。ただある程度デザインができるようになったからといって、それで満足してるつもりは一切なかったです、とにかくずっと不安でしたよ。

― まるこ

― 川端さんが不安…ですか。

― 川端さん

制作会社にいたことがないですから、そもそも制作会社がどんなものなのか知らないという不安もありました。

それからECサイトの会社のときは、デザインに対する評価として商品の売上というのがあったんですが、制作会社としてデザインすると、自分の作ってるものがどう評価されているかはお客さんの反応以外にはないんですよね。

お客さんしかフィードバックをくれないし、とにかく自分の決断が最終ゴールっていう状況でずっとデザインを作っていくのは、不安でしたね。

今ではネットのコミュニティとか色々あって、そこからフィードバックというか評価をもらえたりするじゃないですか。でも当時はそんなものはなくて。

― まるこ

そうですね、、、それはプレッシャーもすごそうですね。

― 川端さん

プレッシャーはありましたね。だから今の人が羨ましいです。

でも反面、僕の頃はそういうコミュニティとかがなかったおかげで、結局、周りが言う良いか悪いかじゃなくて、「誰が何と言おうと、答えは最終的には世間が持っている」というマインドになっていけたんですよね。人様のフィードバックに対して、あまりなんとも思わなくなっていったというか。言われても「それはあなたにとっての、良いか悪いかですよね」という風に受け止めて。

良くも悪くも答えは市場の評価、というのはありましたね。

― まるこ

制作物を作る最終的な目的は「売る」ですから、それが売れたとなれば正解でしょう!というところになるんでしょうか。

― 川端さん

そうですね。でもそれがデザインの力だけで売れたかどうかは、全く別の話だと思っていました。

もちろんその時点の最上・最適なものを作るという技術は当然必要ですけれども、そこだけで結果が出るものでもないっていうことも、同時に思っていたので。

― まるこ

なるほど。そこはやっぱり川端さんが、「売る」という立場でスタートされたからこそのお考えのような気がしますね。

― 川端さん

そうですね、そこがすごく自分の中心にはありましたね。

制作会社を立ち上げてからは、そこはすごく緩やかになりましたけども。

― まるこ

インハウスと制作会社では、やはり違いますか?

― 川端さん

全然違いますね。

インハウスのときは、1商品が売れなかったとしても別の商品が売れたりとか、いろいろリスクが分散されてたんですよね。当然かけた広告費用に対しての費用対効果を求められてはいましたけれど。

でも、今はあの当時よりも多大な期待値を持ってお客さんからご依頼をいただいているので、さらにプレッシャーは大きいですけれども。

― まるこ

いろんな業態やいろんな商品の依頼が来る中で、その全てに期待値を上回るようなパフォーマンスを出すというのは、相当なプレッシャーですよね。

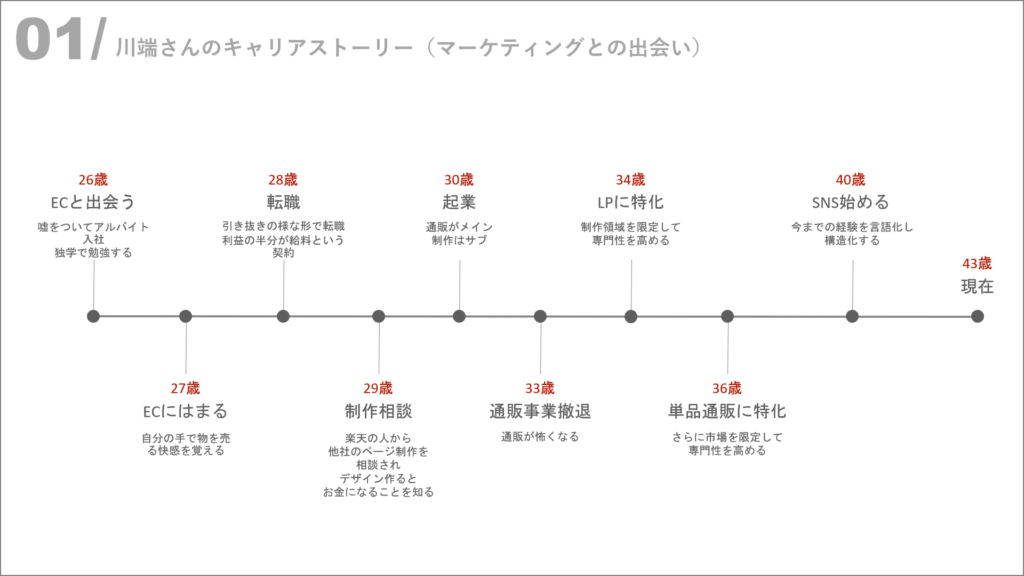

▼川端さんのキャリアストーリー年表(6月15日に実施したCWLウェビナー資料より)