こんにちは。クリエイターワークス研究所(CWL)のまるこです。

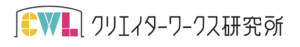

前回のテーマに引き続き、連載2回目は『02/デザイナーがマーケティング視点を取り入れることのメリットとは?』についてウェビナー報告をさせていただきます。

02/デザイナーがマーケティング視点を取り入れることのメリットとは?

ここでは、クライアントのヒアリングをする際のロジックや、デザインに対する考え方について、川端さんの分かりやすい図解とともに解説していただきました。

まず、冒頭で、川端さんは【今、デザイナーさんがデザインをする上で困っていること】を把握するために、こんな問いかけをしました。

ウェビナーにご参加いただいたデザイナーさんの中には、以下のようなことに困っているということが分かりました。

・集客とブランディングです

・デザインを言語化してクライアントに説明するのが難しい

・売れるデザインがわかりません

・売れるためのデザインに繋げて行く方法

・なぜこの色にしたの?とか、どういったデザインが売れるの?と言われても根拠がお伝えできない

・作って終わりなので、提案したデザインの検証ができていない

・コンバージョンをあげるためにはどのようなデザインがよいか

・デザイン案を提出しても社長から明確な返事がない

これを受けて、川端さんは「集客とブランディングにおいてはマーケティングだけでは難しい部分があるかも」と言いつつも、「僕にとってマーケティングとは顧客理解が前提にあり、そこから何を?どのように?が連動していく。これらの困りごとは根本的に顧客理解が足りないから起こっている」とのこと。

では、どうやって解決できるのか?

ここから、川端さん流 クライアントとのヒアリングにおけるロジックが図解を交えながら展開されていきました!

川端さんのお話の中で、印象的だったキーワードやフレーズをピックアップしてみました。

・定性的な評価軸と定量的な評価軸

・「答えを教えてください」というヒアリングシートからは得られるものは少ない

・「寄り添う」「思いをカタチに」という言葉には、顧客だけへの視点であり、デザインを使うユーザー視点が抜けている

・「制作物が機能する状況がどういったものなのか」という定義が全くないからこそ、デザイナーはクライアントに「寄り添う」しかなくなってしまう

・目標数値との乖離がある状態を「問題」、そこの問題を解消し目標に辿り着こうとするものが「課題」・「問題」を定義しないと「課題」が分からない

・デザインは「問題を解決するための一つのツール」として、ビジネスの中で正しく機能させるものであって、デザイナーの作品作りではない。もっと言うと、依頼主の作品作りでもない・仕事である以上(法人である以上)、定量的な評価軸のほうが圧倒的に強い

クライアントとコミュニケーションを取っていく際の2パターンのロジック、定性的な評価軸と定量的な評価軸について、随所に参加者の方から挙げていただいた困っていることを例に取り上げながら分かりやすくお話しいただきました。

以下にダイジェスト版の動画もございますので、ぜひご覧ください!

01/川端さんのキャリアストーリー(マーケティングとの出会い)についての報告コンテンツはこちら

02/デザイナーがマーケティング視点を取り入れることのメリットとは?の報告コンテンツはこちら

川端さんはnoteやTwitterでもご自身のロジックを惜しみなく発信していますので、もっと知りたい!という方はぜひ覗いてみてください。

ウェビナーのスライド資料ダウンロードできます!川端さんのロジックをじっくり資料を見ながらインプットしたい方にオススメ

当日に使用したスライド資料をご覧になりたい方は、以下よりダウンロードが可能です。

当ウェビナーにご参加できなかった方、nanocolor川端さんのノウハウをじっくり資料を見ながらインプットしたい方にオススメです。

次回は、最後のテーマー『03/今すぐ実践できる!マーケティングに強くなるための質問力とは?』についてのウェビナー報告をさせていただきます。

尚、CWLのメルマガ登録も可能ですので、ご希望の方は以下よりお申し込みください。

▶CWLメルマガ登録はこちら