デザイナーにとって、アイデアの引き出しは多いに越したことはありません。デザインの専門書を読んでストックを増やすのも有効な手ですが、デザイン以外のジャンルなどから発想に助けられることも少なくはありません。今回は「美術から学ぶデザインの技法」をテーマに、筆者もよく使う「デペイズマン」という技法を解説していきます。

目次

■「デペイズマン」とは何か?

デペイズマンとは、もともとは1920年代ごろに興ったシュールレアリスムのアーティストたちが使っていた技法です。

ロートレアモン伯爵の『マルドロールの詩』の一節、”解剖台の上でのミシンとこうもりがさの不意の出会いのように美しい”という詩句を原点にしているといわれています。

デザインに応用するという観点からとらえるならば、「意外な組み合わせをすることによって、見る者を驚かせる」というところに焦点をおいた技法と考えてよいかもしれません。

デペイズマンが適用できる要素は多岐に渡り、大きさはもちろん、場所・材質・人体・時間・言葉などにも応用できます。その中で大きさや材質などを見つくろって、どのように使えるのかを見ていきましょう。

ちなみに今回は、あくまでデザインなどに応用することを目的とした”デペイズマン”ですので、シュールレアリスムの詳細などは割愛しますが、この機会にぜひ一度調べてみるとよいかもしれません。絵を観たり文章を読んだりするだけでも、アイデアがかなりストックできるはずです。

■大きさのデペイズマン

デザインとしてよく使われるのが、大きさに関するデペイズマンです。

・小さいものを大きくする。

・大きいものを小さくする。

一見単純なことのように見えますが、これだけでも大きな効果を狙うことができます。

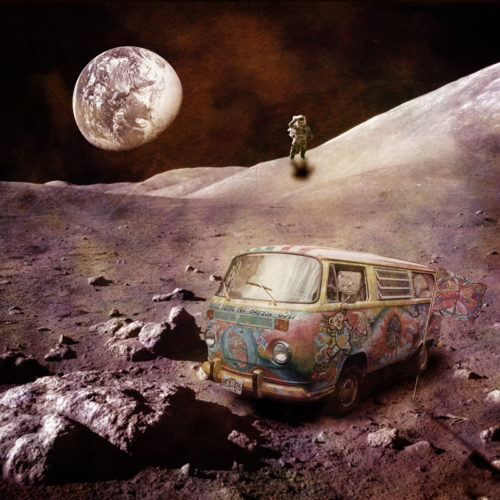

簡単な例をあげてみましょう。下の画像は何枚かの写真を筆者がコラージュしたものですが、背景に出ている月を大きくしただけで、まるで別世界にいるイメージのようになりました。

大きさのデペイズマンは当然画像だけではなく、文字にも適用することができます。ロゴタイプや見出しの大きさなどに困ったら大きくしたり小さくしてみることで、しっくりくる大きさが見えてきたり、逆に最適なバランスを思いついたりすることもあります。

ここで重要なポイントが、自分が「このくらいかな」と意識している枠を意図的に飛び越えてみることです。通常ならあり得ないほどのサイズに拡大や縮小をしてみることで、意外な解決策が見つかることがあるのです。

バランス感覚に困ったらぜひ試してみてください。

■場所(配置)のデペイズマン

場所のデペイズマンも、デザインに応用が効きやすい技法です。

・その「モノ」があるはずのない場所に配置する。

・その「モノ」がなければいけない場所に存在しない。

こうすることで、斬新なイメージや違和感を与えて注意をひくことができます。

例としては、冒頭で引用した”解剖台の上でのミシンとこうもりがさの不意の出会いのように美しい”ですね。通常、解剖台の上にミシンやこうもり傘はあるはずはありません。ですが、それらが突発的、あるいは意図的に出会うことによって美が生まれる、つまり”驚きや違和感が生まれる”ということです。

デザインにおいて、オブジェクトの配置やアイデアに困ったら、場所のデペイズマンを試してみるとよいでしょう。その際のコツとして、一般的な配置ルールはいったん無視して置いてみることをおすすめします。

デザインの試行錯誤段階においては、大きさと場所のデペイズマンはとても役に立つ技法です。

■材質・人体・時間のデペイズマン

大きさと場所以外のデペイズマンにも簡単に触れておきましょう。

材質のデペイズマンは対象物の姿や形は変えずに、”材質だけ”を異なったものに変えるテクニックです。

例えば、レストランのショーケースに入っている食品サンプルは材質のデペイズマンにあたります。デザインに応用する場合で最も手っ取り早いのは、”テクスチャ”などを使って素材感を変えてしまうことです。よく、テクスチャを変えただけでイメージがガラッと変わることがありますよね。

あのイメージを想像してもらえるとわかりやすいでしょう。

人体のデペイズマンは、身体の一部が変化したような感覚ととらえてもらえばよいかと思います。

SF映画などに登場する全身を機械化したサイボーグや、ファンタジー作品で見られるような木の形をした人間などは、まさに人体のデペイズマンです。最近の流行的な感じで言えば、広い意味での擬人化もあてはめてよいでしょう。

時間のデペイズマンを使うならば、例えば部屋の中は昼間の光なのに窓に映る景色を夜にするとか、雨が降っているのに空を晴れさせるなどがあり、比較的簡単な手法ながらも、幻想的な雰囲気を作り出すことが可能になります。

■まとめ

デペイズマンに関して、大きさや場所、その他の項目をざっくりとご紹介してきました。

デペイズマンをもっとも簡単に使用する方法はデザインをする際に、以下のような項目に沿って考えてみることです。

・かなり大きくしてみたらどうか

・すごく小さくしてみたらどうか

・まったく関係のないところに置いてみたらどうか

・必要だと考えられている要素を抜いてみたらどうか

・時間の感覚をおかしくしてみたらどうか

・対象の材質を変えてみたらどうか

・人体を変化(あるいは擬人化)させてみたらどうか

このように、今回登場した項目を使うだけでも、ひとつのオブジェクトに対してこれだけのアプローチが可能になります。アイデアだけでなく、デザインのブラッシュアップをする際や、複数案を出さねばならないときにもかなり重宝しますので、作業に困ったときには、頭を柔らかくしてぜひ使ってみてくださいね。