Webサイトや広告、SNSなど、今やあらゆる企業活動にデザインは欠かせません。しかしその一方で「デザイン業務をどう進めるか」は多くの担当者が抱える悩みです。

外注コストの増加、社内リソース不足、ブランドイメージの不統一…

この記事では、そんな課題を解決するため、内製と外注の判断基準を徹底比較。さらに、両者の“いいとこ取り”を実現する「第3の選択肢」を、成功事例と共に具体的に解説します。

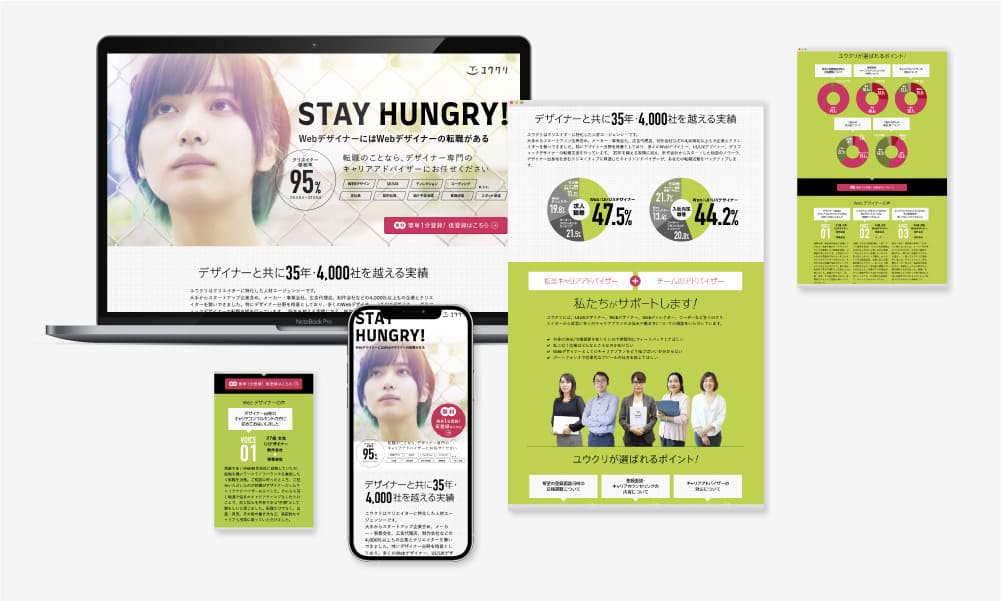

\デザイナー・クリエイター採用のプロフェッショナルをお探しですか?/

ユウクリは、プロのデザイナー・クリエイターに特化した人材エージェンシーです。

採用の課題に寄り添い、貴社のニーズに最適な即戦力人材をご紹介します。

デザイン業務、内製と外注で悩んでいませんか?

「事業の成長に伴い、パンフレットやWebサイト更新といったデザイン業務が急に増えてきた。これまでは都度外注していたが、コストがかさむし、依頼のたびに同じ説明をするのも大変だ…」

「社内にもデザイナーはいるが、日々の運用業務で手一杯。新しいキャンペーンやサイトリニューアルまで手が回らず、ビジネスのスピードに追いつけていない…」

こうしたお悩みは、企業の規模や業種を問わず、多くの担当者様から寄せられる切実な声です。デザインの重要性が高まるほど、その制作体制に関する課題は複雑化します。

外注を続ければコストは膨らみ、かといって正社員を新たに採用するのは固定費の面でリスクが大きい。内製化してみたものの、一人のデザイナーに業務が集中しすぎてしまい、結局業務が回らない。

このような「あちらを立てれば、こちらが立たず」という状況は、決して珍しいことではありません。これらは多くの企業が直面する共通の課題であり、解決すべきは「内製か、外注か」という単純な二者択一の問題ではないのです。

本質的な課題は、貴社の事業フェーズや目標にとって「最適なクリエイティブ体制をいかに構築するか」という点にあります。

デザイン業務の内製化と外注した場合の比較一覧

最適な体制を構築するために、まずは内製化と外注した場合のコストや品質などを比較し、現在自社にとってどちらを選択するのが適切なのか?理解することが重要です。以下の比較表をご参考ください。

| 比較項目 | 内製化 | 外注 |

|---|---|---|

| コスト | ◎ 長期・多量なら割安 | △ 継続・多量なら割高 |

| △ 固定費・採用教育費 | ◎ 変動費・必要な時だけ | |

| スピード | ◎ 迅速な対応が可能 | △ コミュニケーションに時間 |

| 品質 | △ スキルが属人化・陳腐化 | ◎ 専門性が高く高品質 |

| 柔軟性 | △ 業務量の波に対応困難 | ◎ 必要な時に確保可能 |

| 企業理解 | ◎ 深い理解・文化の反映 | △ ニュアンスが伝わりにくい |

次からは内製化と外注それぞの利点と課題・注意点を詳しく解説します。

デザイン「内製化」の利点と課題

デザイン体制を検討する上で、まず選択肢に挙がるのが「内製化」です。社内に専門のデザイナーを置くことには、大きな利点がある一方で、見過ごせない課題も存在します。その双方を正しく理解しましょう。

内製化がもたらす3つの利点

1. スピード感のある円滑なコミュニケーション

最大の利点は、何と言ってもコミュニケーションの速さと密度です。社内にデザイナーがいれば、些細な確認や急な修正依頼も、隣の席やチャットツールですぐに行えます。これにより、外部に依頼する際に生じがちなタイムラグや伝言ゲームによる意図のズレを防ぎ、事業のスピードを落とさずにクリエイティブ制作を進めることが可能です。

2. 長期的なコスト削減の可能性

制作ボリュームが多い場合、長期的な視点で見ると外注費よりも社内デザイナーの人件費の方がコストを抑えられる可能性があります。特に、継続的に発生するWebサイトの更新やバナー制作、資料作成などを内製化することで、都度の見積もりや発注の手間なく、コストを平準化できるでしょう。

3. 企業文化やブランドへの深い理解

社内の一員として働くデザイナーは、企業のビジョンや価値観、事業内容、そしてブランドが持つ独特の空気感を日々肌で感じながら業務にあたります。

その深い理解は、クリエイティブの一貫性に繋がり、社外の人間では表現しきれない「その企業らしさ」をデザインに宿すことができるのです。弊社ユウクリも、マーケティング部内にデザイナーを配置し、クリエイティブの内製化を実現した経験があるため、その効果を実感しています。

内製化に潜む3つの課題

1. 採用・教育にかかるコストと時間

優れたデザイナーの採用は、決して簡単ではありません。求めるスキルセットを持つ人材を見つけるだけでも一苦労な上、採用後も企業文化に慣れてもらうための教育やオンボーディングが必要です。これらの採用活動や教育には、想定以上のコストと時間がかかることを覚悟しなくてはなりません。

2. 業務量の波への対応の難しさ

デザイン業務には、どうしても繁忙期と閑散期が存在します。プロジェクトの合間など、業務量が少ない時期でも正社員であれば固定費は発生します。逆に、大規模なキャンペーンなどで業務が集中する時期には、社内のデザイナーだけではリソースが足りず、結局、外部の力を借りざるを得ないという状況も起こり得ます。

3. スキルの属人化と陳腐化のリスク

特定のデザイナーに業務が集中すると、その人がいないと仕事が進まない「属人化」のリスクが高まります。また、社内業務だけを長く続けていると、デザインのトレンドや新しい技術から取り残され、知らず知らずのうちにクリエイティブの質が「陳腐化」してしまう危険性もはらんでいます。

デザイン「外注」の利点と注意点

次に、もう一方の選択肢である「外注」について見ていきましょう。外部のプロフェッショナルに業務を委託する方法は、内製化とは異なるメリットをもたらしますが、同時に特有の注意点も存在します。

外注で得られる3つの価値

1. 高い専門性とクオリティの確保

デザイン制作会社やフリーランスは、まさにその道のプロフェッショナルです。特定の分野に特化した高い専門性や、数多くの実績に裏打ちされたノウハウを活用することで、自社だけでは到達できない高品質なクリエイティブを実現できます。

2. 必要な時に必要な分だけリソースを確保

外注の大きな魅力は、その柔軟性です。新規事業の立ち上げ時だけ、Webサイトのリニューアル期間だけ、といったように、必要なタイミングで必要なスキルを持つ人材を確保できます。これにより、人件費を固定費ではなく変動費として扱えるため、経営の柔軟性が高まります。

3. 外部の新鮮な視点と最新トレンドの導入

社内の論理だけでは、時にアイデアが凝り固まってしまうことがあります。外部のクリエイターに依頼することで、自社にはなかった客観的で新鮮な視点を取り入れることができます。また、彼らは常に業界の最新トレンドや技術に触れているため、時代に即したクリエイティブを導入するきっかけにもなります。

外注で注意すべき3つのポイント

1. コミュニケーションコストと時間の発生

外部の担当者とは、どうしてもコミュニケーションに一手間かかります。電話やメール、Web会議などで都度、事業背景やデザインの意図を正確に伝えなければなりません。この過程で認識のズレが生じると、修正のやり取りが重なり、かえって時間がかかってしまうケースも少なくありません。

2. 割高になる可能性のあるコスト

単発の依頼であれば手軽ですが、継続的な運用や複数のプロジェクトを同時に依頼する場合、トータルコストは内製よりも割高になる傾向があります。特に、細かな修正や追加依頼にもその都度費用が発生することが多く、予算管理が煩雑になることもあります。

3. 企業文化の理解と情報漏洩のリスク

外注パートナーに、内製デザイナーと同レベルの深い企業理解を求めるのは容易ではありません。ブランドの細かなニュアンスが伝わらず、期待通りのアウトプットが得られない可能性もあります。また、業務を委託する上で、社内の機密情報を外部に共有する必要があり、情報漏洩のリスクもゼロではありません。

【課題の本質】なぜ内製・外注だけではうまくいかないのか?

ここまで内製と外注、それぞれのメリット・デメリットを見てきました。しかし、多くの企業が抱える課題の本質は、この二者択一の議論だけでは解決しません。

なぜなら、現代の企業に求められるクリエイティブ業務のあり方が、根本的に変化しているからです。

作って終わりではない事業会社のクリエイティブ業務

デザイン制作会社と事業会社のクリエイティブ業務には、決定的な違いがあります。それは、事業会社は「クリエイティブを制作して終わりではない」という点です。

Webサイトを公開した後、広告バナーをリリースした後、本当に重要なのはその「効果」です。アクセス解析やユーザーの反応を見ながら効果検証を行い、改善を繰り返し、次の企画に繋げていく。このPDCAサイクルを回し続けることこそが、事業成長の鍵となります。

つまり、求められるのは単発の「制作スキル」だけでなく、事業に寄り添い続ける「運用・改善スキル」なのです。

爆発的に増え続ける制作物の種類と量

さらに、オンライン化の加速に伴い、企業が対応すべきメディアの種類と制作物の量は爆発的に増加しています。

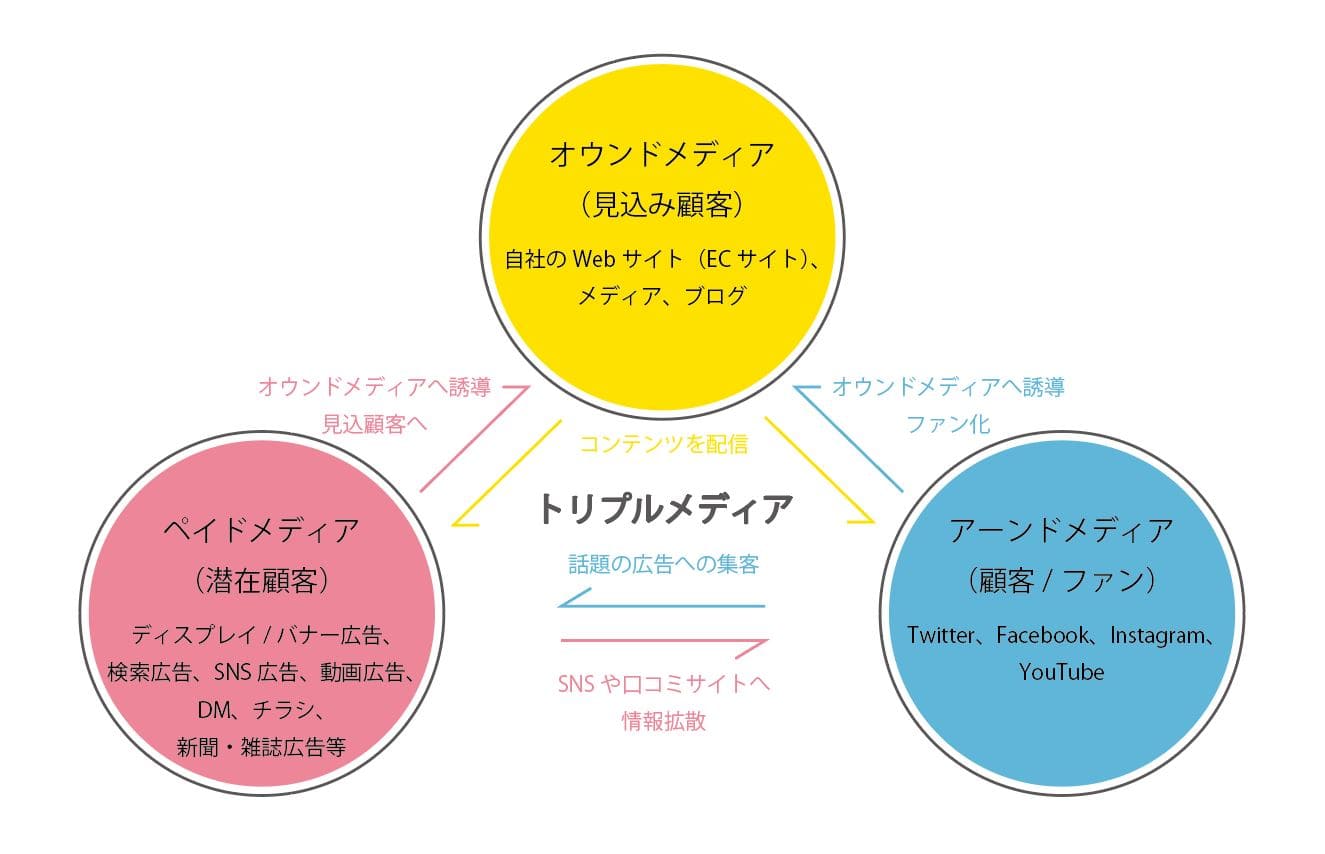

自社のWebサイト(オウンドメディア)を軸に、広告(ペイドメディア)で集客し、SNS(アーンドメディア)でファンを増やしていく。こうした「トリプルメディア」と呼ばれる各媒体を連動させ、一貫したメッセージを発信していくことが、現代のブランディングには不可欠です。

これは、制作すべきクリエイティブがグラフィックだけでなく、Web、SNS、動画へと多岐にわたり、その量が膨れ上がっていることを意味します。

その結果、どうなるでしょうか。デザイナーを内製化しても、一人や二人では到底さばききれない業務量に忙殺されてしまいます。一方で、これらすべてを外注しようとすれば、複数の業者との煩雑なやり取りが発生し、管理コストが増大します。

このように、多くの企業が「内製か外注か」のどちらを選んでも、結局は「リソース不足」と「PDCAが回らない」という根本的な壁に突き当たってしまうのです。

解決策は「業務の切り出し」と「派遣クリエイター活用」

では、この複雑な課題をどう乗り越えれば良いのでしょうか。その答えが、内製と外注の“いいとこ取り”を実現する「派遣クリエイターの活用」という第3の選択肢です。そして、その成功の鍵は「業務の切り出し」にあります。

なぜ「派遣クリエイター」が最適解なのか?

派遣クリエイターの活用は、これまで見てきた内製と外注のデメリットを補い、メリットを最大化できる、極めて合理的な手法です。

コスト面

正社員採用に伴う採用・教育コストや社会保険料といった固定費をかけずに、必要なスキルを持つ人材を確保できます。コストを変動費化できるため、事業状況の変化に強い体制を築けます。

品質・スピード面

貴社の課題や要望に合わせて、豊富な経験を持つ即戦力クリエイターが業務にあたります。採用プロセスを省略できるため、スピーディーにチームへ合流し、高品質なアウトプットを生み出し始めます。

体制・リソース面

「週3日だけデザイン業務を任せたい」「繁忙期の3ヶ月間だけリソースを増強したい」といった、企業の都合に合わせた柔軟なリソース調整が可能です 。これにより、業務量の波に悩まされることがなくなります。

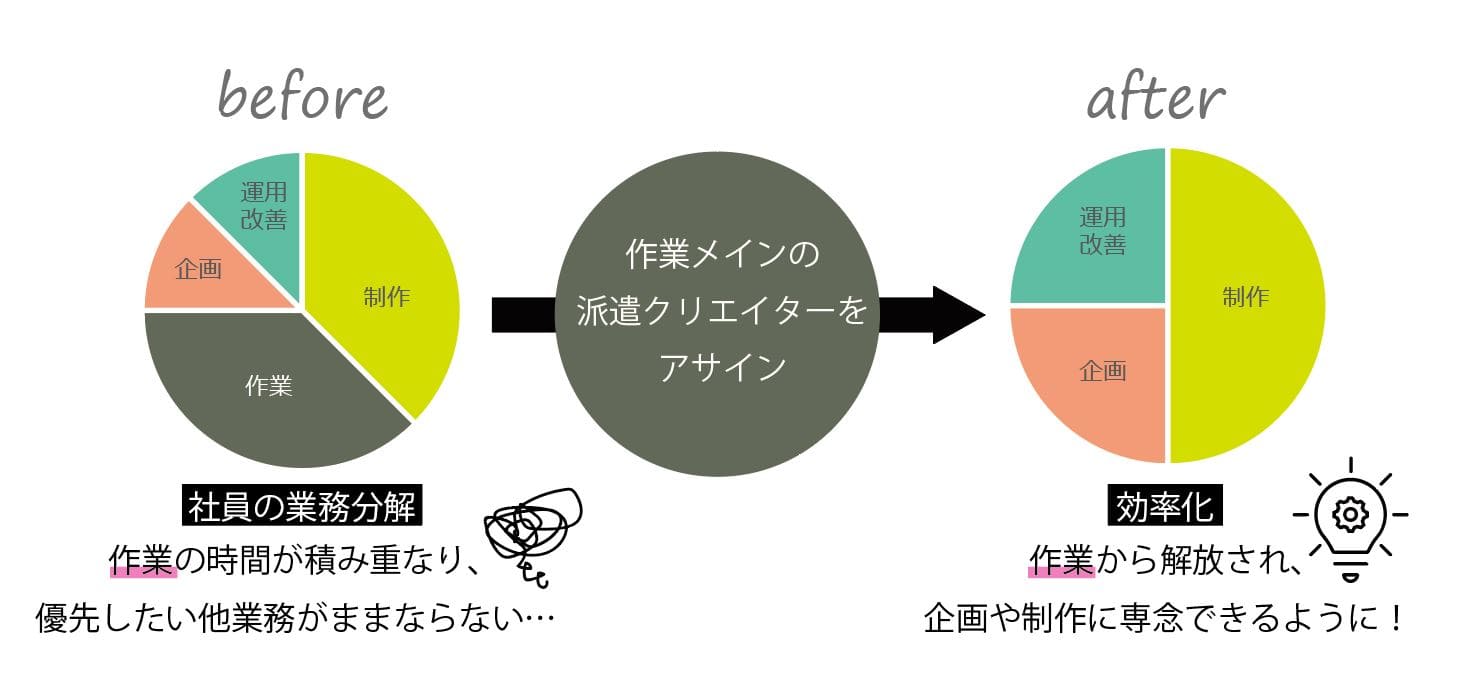

成功の秘訣は「業務の分解」

派遣クリエイターの活用を成功させる最も重要なポイントは、「業務の分解」です。社員が集中すべきコア業務と、外部人材に任せられるノンコア業務を明確に切り分けるのです。

例えば、「新しいサービスの企画立案や戦略策定」は社員が担うべきコア業務です。一方で、その戦略に基づいて作成する「Webサイトの更新作業」や「広告バナーの量産」といった業務は、外部の専門スキルを持つ人材に任せることが可能なノンコア業務と言えます。

このように業務を分解し、ノンコア業務を派遣クリエイターに委任することで、社員は本来時間を割くべき、より生産性の高いコア業務に専念できるようになるのです。

\デザイナー・クリエイター専門の人材会社ユウクリとは?/

【成功事例】派遣活用で制作PDCAを高速化!A社のケース

言葉だけでは、なかなかイメージが湧きにくいかもしれません。そこで、実際に派遣クリエイターの活用によって課題解決に成功した、事業会社A社の事例をご紹介します。

Before:制作ボリューム増で優先業務に時間を割けない…

A社では、社内の制作担当者2名がクリエイティブ業務全般を担っていました。しかし、事業の成長と共に制作物のボリュームが増え続け、本来じっくり時間をかけて行うべき「企画」や「効果検証」といった優先度の高い業務に、全く時間を割けない状態に陥っていました。

担当者は日々の作業に追われ、創造的な仕事に取り組めないことに焦りを感じていました。

Action:週3日の派遣デザイナーに「作業」を委任

そこでユウクリは、A社の課題を解決するため、業務内容のヒアリングを実施。社員がコア業務に集中できる体制を築くため、「作業」部分を切り出して派遣クリエイターに任せることを提案しました。

ご紹介したのは、実務経験5年のグラフィックデザイナーBさん。彼女は将来的にフリーランスとして独立するというビジョンを持ち、その準備と両立できる週3日程度の仕事を希望していました。

A社の「作業メインで週3日」というニーズと、Bさんのキャリアプランが合致し、理想的なマッチングが実現したのです。

After:社員はコア業務に専念!外部視点で新たな気づきも

Bさんがチームに加わったことで、A社の状況は改善しました。制作担当の社員2名は、日々の細かな作業から解放され、企画・制作・改善というコア業務に専念できる時間が増加。これにより、これまで停滞していたPDCAサイクルが円滑に回るようになったのです。

さらに、効果はそれだけではありませんでした。外部から即戦力のクリエイターを迎えたことで、「自社だけでは気づけなかった課題や改善点が見つかった」と、新たな発見にも繋がりました。

外部の客観的な視点は、社内に新しい風を吹き込み、結果として業務改善や社員のモチベーションアップにも貢献したのです。

なぜユウクリは最適なクリエイター派遣を実現できるのか

A社のような成功事例は、決して偶然生まれるものではありません。そこには、クリエイティブ業界の人材サービスに特化してきたユウクリならではの理由があります。

理由1:クリエイティブ業界40年以上、7,000社超の実績

ユウクリは、デザイナーと共に歩んできた40年以上の歴史と、7,000社を超える企業様とのお取引実績があります。

この長年の経験で培われたノウハウを基に、企業が抱える本質的な課題と、クリエイターが持つスキルやキャリアビジョンを正確に見極め、単なる人材の穴埋めではない、最適なマッチングを実現します。

理由2:あらゆる状況に対応できる、柔軟なご提案

私たちが提供するのは、派遣サービスだけではありません。正社員採用や業務委託など、企業の状況や事業フェーズに合わせて、最も効果的なクリエイターの活用方法をワンストップでご提案可能です。

あくまでも企業の課題解決を第一に考え、あらゆる選択肢の中からベストなプランを共に考えます。

理由3:マーケティング視点を持つ、クリエイター活用のプロ

実は、弊社ユウクリでもクリエイティブの内製化を行い、マーケティング部署に在籍するデザイナーと共に事業を成長させてきた一企業です。LPやバナー制作を内製化したことで、PDCAサイクルのスピードが格段に上がった経験があります。

この実体験があるからこそ、机上の空論ではない、事業成長に貢献するための実践的なクリエイティブ体制の構築をサポートできるのです。

デザイン体制の構築に関するよくあるご質問

Q1. 派遣クリエイターには、どこまでの業務を依頼できますか?

A. デザイン作業はもちろん、ご本人のスキルとご意向、企業の依頼内容に応じて、企画の壁打ちやディレクション補助なども可能です。まずは貴社が抱える課題やご要望をお聞かせください。最適な業務範囲をご提案します。

Q2. 最短でどのくらいの期間から依頼できますか?

A. 1ヶ月程度の短期プロジェクトから、1年以上の長期的なご契約まで、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。「繁忙期だけ」といったスポットでのご依頼も、お気軽にご相談ください。

Q3. どんなスキルを持ったクリエイターがいますか?

A. チラシやパンフレットを得意とするグラフィックデザイナーから、Webサイトの設計・デザインを行うUI/UXデザイナー、動画クリエイターまで、様々な専門スキルを持つクリエイターが37,000人以上在籍しています。貴社の課題に最適な人材をご紹介します。

まとめ:最適なデザイン体制の構築は、まず専門家への相談から

本記事では、デザイン業務の体制構築について、「内製」「外注」の比較から、第3の選択肢である「派遣クリエイターの活用」までを解説してきました。

- 内製にはスピードと深い企業理解、外注には専門性と柔軟性という利点がある。

- しかし、制作物が増え続ける現代では、どちらか一方だけではリソース不足やPDCAの停滞といった壁にぶつかりやすい。

- そこで有効なのが、社員がコア業務に集中し、派遣クリエイターにノンコア業務を任せる「業務の分解」という考え方。

- 派遣クリエイターの活用は、コスト・品質・柔軟性のすべての面で、多くの企業の課題を解決する可能性を秘めている。

貴社にとっての最適なデザイン体制は、事業フェーズや目標によって異なります。自社だけで悩み、判断するのは簡単ではありません。成功への一番の近道は、まずクリエイター活用のプロに相談し、自社の課題を客観的に整理することから始めることです。

クリエイティブの内製化やクリエイター採用でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

派遣の他、社員採用や業務委託でのご紹介も可能ですので、状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

「まずは情報収集だけしたい」「こういう場合はどうしたらいい?」といったご相談でも構いません。下記よりお気軽にお問い合わせください。

▽お問い合わせフォーム▽